- 人と組織の活性化

- People

2025.08.27

"失敗しない周年事業"のヒント──「周年事業ミカタDesign Center」が答える10の疑問

未来を描く経営の節目

「周年事業って、やらなきゃいけないもの?」「どのくらいコストをかければいいの?」

そんな迷いや疑問を抱える担当者を支えるため、周年事業に知見を持つJTBコミュニケーションデザイン(以下、JCD)のプロフェッショナルが集結した、新たなプロジェクトチームが誕生しました。

その名も「周年事業ミカタDesign Center」。

本記事では、「失敗しない周年事業」のヒントを探るべく、プロジェクトをリードするJCDメンバーに、普段は少し聞きにくい質問など、あえて踏み込んだ"素朴な疑問10選"をぶつけました。周年事業を検討している方はもちろん、まだ具体的に考えていない方にとっても、組織を前進させるためのヒントが見つかるはずです。

1 何から考え、何から手をつける? 周年事業、初めの一歩。

Q1. 「周年事業ミカタDesign Center」とは何ですか? 名称やロゴに込めた想いを教えてください。

河野

「周年事業ミカタDesign Center」は、周年事業に精通したJCDのプロフェッショナルを横断的に結集したプロジェクトチームです。

周年事業は「イベント」「ロゴ」「記念誌」「組織活性」など、単体の施策だけでも成立します。しかし本来は、目的を明確に定め、複数の施策を掛け合わせることで、より大きな効果を生み出せるものです。

そこで私たちは、社内に点在する専門性をシームレスにつなぎ、お客様ごとに最適なチームを編成できる仕組みを整えました。単なる実行部隊ではなく、構想から実施まで一貫して伴走し続ける存在でありたいと考えています。

周年事業の総合プロデューサーとして様々なプロジェクトを手掛ける河野

周年事業の総合プロデューサーとして様々なプロジェクトを手掛ける河野

内藤

「周年事業ミカタDesign Center」の「ミカタ」には、2つの意味が込められています。

ひとつは、頼れるパートナー・応援する仲間という意味の「味方」。もうひとつは、周年事業そのものの「見方」、つまりその捉え方という意味です。お客様ごとに異なる周年事業の意義や価値を深く理解し、最適な施策を導き出し、デザインする――それが私たちの役割です。

クリエイティブ面では、この「ミカタ」を際立たせるためにカタカナ表記を採用しました。ロゴでは「ミカタDesign」までをラインで一つにまとめ、周年の捉え方が大事であることを形にしました。さらにロゴ形状には、「広い入口から議論を重ねて答えを導くプロセス」と「右肩上がりに価値を高めていく思い」を込めています。

クリエイティブディレクターとして「周年事業ミカタDesign Center」のコンセプト設計・ネーミング・ロゴ 開発を手がけた、内藤。

クリエイティブディレクターとして「周年事業ミカタDesign Center」のコンセプト設計・ネーミング・ロゴ 開発を手がけた、内藤。

「周年事業ミカタDesign Center」のロゴ

「周年事業ミカタDesign Center」のロゴ

Q2. そもそも周年事業は、絶対にやった方がいいものですか?

河野

周年事業は取り組む価値があると考えています。

社会や市場は常に変化しています。企業が成長し続けるためには、「私たちは何者か」という存在意義や、「私たちが社会に提供している価値」を、社内外に選び続けてもらう必要があります。周年は、その根本を見直し、未来へとつなげる絶好のきっかけになるのです。詳しくは、私が以前執筆した記事『周年事業の意義について』の中でも触れていますので、併せてご覧ください。

https://event.jtbcom.co.jp/topics/post-3556/

森田

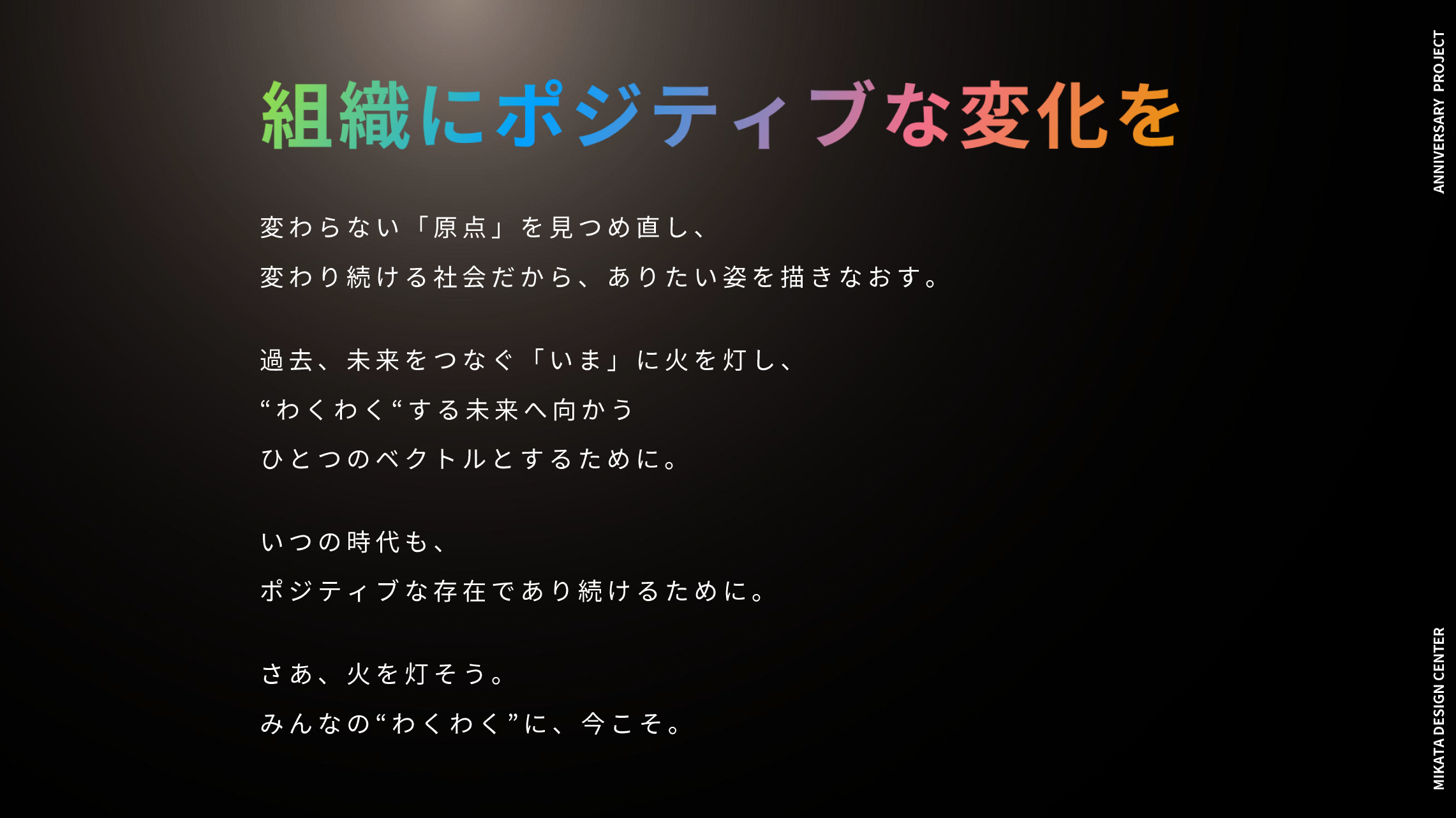

「周年事業ミカタDesign Center」では、"周年は組織にポジティブな変化をもたらす契機"と捉えています。こうした"変化"は一見すると測りにくいように思われますが、具体的な形となって現れるケースも少なくありません。

例えば、ある企業の担当者から伺った話ですが、その企業は周年事業の一環として企業ビジョンを絵画に落とし込み、エントランスに展示しました。その結果、社員が来客に対して自発的にその絵の意味や背景を説明するようになったそうです。こうした姿は、社員一人ひとりが自社の理念やビジョンを自分の言葉で語れるようになった証しでもあります。

これはあくまで一例ですが、このように周年事業は、会社と社員、部署間、さらには顧客との関係性を見直し、深めるきっかけになり得ます。単なる記念行事にとどまらず、組織の成長や文化の醸成へとつながる重要な機会だと考えています。

HR領域のプロフェッショナルとして周年を契機としたコンサルティングも得意とする森田

HR領域のプロフェッショナルとして周年を契機としたコンサルティングも得意とする森田

周年事業におけるキーメッセージ

周年事業におけるキーメッセージ

Q3. 思うような成果につながらなかったケースには、どんな共通点がありますか?

河野

共通する大きな理由は「目的設定が不十分なこと」です。例えば、「せっかくなら豪華に式典をしよう」と動き出しても、「誰に、何を、なぜ伝えるのか」が曖昧なままでは、終わった後に"結局何のためだったのか"という疑問だけが残ってしまいます。周年事業は規模や企画、演出よりも、まず目的を定めることが何より重要なんです。

森田

表面上は「もっと凝った企画にすればよかった」「演出を強化すべきだった」といった"企画の完成度"の良し悪しが振り返りの評価対象として挙がることもあります。しかし、実際の根本原因は、企画そのものではなく、河野が述べたように最初の目的設定が曖昧であったことが多いのです。

目的が明確で、それに沿った施策を打てていれば成果として残ります。逆に目的があいまいな場合は、どれほど華やかな内容でも「実施しただけ」で終わってしまいます。周年事業を成功に導く鍵は、目的設定の精度にあると考えています。

Q4. 周年事業をやるなら、まず何から手をつけるべきですか?

河野

基本のステップは、次のようになります。

1:目的を設定する

2:「過去・現在・未来」の時間軸で、実現したいことを"誰に向けて"なのかとセットで整理し、

優先順位を決める

3:目的に基づき、現状分析・コンセプト・予算・スケジュールを策定する

4:目的やコンセプトに沿った手段を選び、具体的な施策へ落とし込む

この流れを踏めば、全体像がぶれずに進められます。より詳しい考え方は、

『周年事業の進め方』でもご紹介していますのでぜひそちらもお読みいただけると幸いです。

https://event.jtbcom.co.jp/topics/post-3570/

2 周年事業を現実に落とし込む──予算・手段・パートナー選びのポイント

Q5. 予算ってどのくらい必要ですか? 削ってはいけないコストとは?

河野

予算は「目的」「対象」「手段」によって大きく変わります。

例えば、50~100名程度のパーティであれば数百万円程度でも可能ですし、施策を組み合わせ複合的に展開するのであれば、数億円規模に達するケースもあります。重要なのは「金額の大小」ではなく、「目的」に対して「対象」と「手段」を選定し必要な予算を策定するという点です。

内藤

「削ってはいけないコスト」は、まさに目的達成に不可欠な部分ですね。式典の開催に注力しすぎて、未来を描く施策に予算を振り向けられない。その逆の場合も同様ですが、それでは本末転倒になりかねません。予算配分を考える際は、「目的と手段の整合性」を常に意識することが重要です。

Q6. 周年事業の制作物や施策において何かトレンドはありますか?

内藤

近年はデジタル化の影響もあり、冊子や重厚な記念品など"物理的に残るもの"は減少傾向にあります。ただし、これはあくまで一般的な流れであり、必ずしも避けるべきということではありません。むしろ、デジタル全盛の今だからこそ、紙媒体や実物をあえて活用することが効果的な場合もあります。大切なのはトレンドに乗ることではなく「受け手にどう感じてもらいたいか」を出発点に、最適な手段を選択することです。

森田

施策の面では、周年を機に人事制度や理念の浸透に取り組むケースが増えています。ただし「周年だから必ず変革しなければならない」と考える必要はありません。制度改革は痛みを伴う場合もあるなど、周年事業と結びつけることが必ずしも得策とはいえず、そこは周年事業以前に組織人事改革の文脈で考えるテーマです。一方で、周年という節目は組織変革の追い風になり得ます。その可能性を最大限に活かすためには、HR領域にも通じた専門家の伴走が有効だと考えています。

Q7. JCDは「専門性×総合力」が強みと言いますが、どうして両立できるのですか?

河野

一見すると相反するように見えますが、実は共存できるものだと思います。

オリンピックのような巨大プロジェクトでは、各分野の専門家が力を発揮しつつ、全体で総合力を生み出しています。JCDも同じで、イベント・プロモーション・組織活性など多様な領域を持ちながら、案件ごとに横断的なチームを組める仕組みを整えており、専門性と総合力の掛け合わせによって、お客様の目的を実現していきたいと考えています。

内藤

広告の現場も同じです。クリエイティブディレクター、コピーライターやアートディレクターなど、それぞれが専門家でありながら連携して一つの作品をつくり上げる。専門性の高さと総合力の両立は、むしろ自然な形だと言えるでしょう。

森田

私はJCDの生え抜きではなく、コンサルティング会社から転じてきた立場ですが、だからこそ見えることがあります。

JCDの強みは、異なる事業がそれぞれ独立して存在しながら、プロジェクトごとに横断的に連携する独自の仕組みにあります。最初から常設のチームを編成するのではなく、独立した事業同士が"束"となって動くことで総合力が発揮される。立場や事業の違いを超えて協働する過程にはチャレンジも伴いますが、そこを乗り越えた先にこそ、本当の力が生まれるのです。周年事業はまさにその力を最大限に発揮できるフィールドだと考えています。

3 周年事業は"面倒"じゃない ──不安をワクワクに変えるヒント

Q8. 『周年事業担当を任されました。正直不安です・・・。』どうやって乗り切ったらいいでしょう?

内藤

周年事業の担当を任される方は、本業と兼務で取り組まれるケースも多いのではないでしょうか。そのため、最初のうちは「負担が増えた」と感じてしまうのも自然なことです。ですが、視点を変えれば、周年事業は会社を深く理解し、自らのキャリアに新たな経験を積み重ねる絶好の機会でもあります。また、選ばれて任される役割だと捉えれば、それ自体が大きなチャンスなのです。

「周年事業ミカタDesign Center」では、キャッチコピーに「ワクワクしない周年事業なんて。」と掲げています。この"ワクワク"は、施策の対象となる社員や社外の方々だけでなく、担当者自身にも感じてもらいたい思いを込めています。準備には確かに労力もかかりますが、その過程で自社の良さを再発見し、発信できることは、担当者にとって大きな成長の糧になるはずです。

周年事業は単なる記念イベントではなく、会社や働く人の未来を描くための重要なプロセスです。ぜひ、「新しい価値を生み出すきっかけ」として前向きに取り組んでいただきたい。私たち「周年事業ミカタDesign Center」は、そのための"味方"として常に寄り添い、共に歩んでいきます。

Q9. 「周年事業ミカタDesign Center」を今後どういう存在にしていきたいですか?

河野

まずは「周年について、誰に相談すればいいのか分からない」と思ったときに、真っ先に思い出していただける存在になりたいです。新しい発想や視点を得られる"入口"として、安心して声をかけてもらえる機能でありたいですね。

森田

経営者には、自社をより良くしていきたいという強い想いが必ずあります。「周年事業ミカタDesign Center」では、その想いを丁寧に掘り起こし、「それならこういう取り組みもできますね」という提案につなげていきたい。もちろん経営層だけでなく、担当者の「やらなきゃいけない」という不安を前向きな気持ちへと変えられる存在でもありたいと思っています。

内藤

周年事業をきっかけに、組織にポジティブな変化を生み出したい企業・団体にとって気軽に頼れる「味方」として、さらに活用していただきたいです。そのために、Webサイトを通じて複合的な施策事例を発信し、お客様と双方向のコミュニケーションを重ねていきたいと考えています。

Q10. この記事を読んだ人に、最初にしてほしいアクションは何ですか?

内藤

この記事を同僚や上司とシェアして、「うちの会社の周年って、どうなっているんだろう?」と話題にしてみてください。「もうすぐ30周年だよね」といった何気ない一言であっても、周年を考えるきっかけになります。行動は大きなものから始める必要はなく、まずは関心を言葉にすることが大切です。

森田

私も同感です。大切なのは、この記事を読んでくださった方の中に"ポジティブな変化"が芽生えることだと思います。周年事業は「義務」ではなく、会社や組織をより良い方向へ導くための貴重なきっかけです。その気づきや会話が広がっていけば、自然と次のアクションにつながっていくはずです。

河野

周年事業は、企業の歩みを振り返り、未来を新しく描き直す絶好の機会です。

まずは「自社の周年で叶えたい"コト"」を思い浮かべてみてください。そこからの第一歩を、私たちと一緒にデザインしていければと思います。

▼「周年事業ミカタDesign Center」のWebサイトはこちら

https://event.jtbcom.co.jp/anv_business/anv_mikatadesigncenter/