- まちづくり・地域活性課題

- Report

2025.08.27

地域と一緒にカタチづくる、これからの施設整備事業のあり方とは

東京都中央区晴海地区・晴海地域交流センター「はるみらい」での実践紹介

少子高齢化、人口減少、そして多様化・複雑化する住民ニーズ。こうした社会の変化により、従来のような行政主導の公共施設整備・運営だけでは、地域が抱える課題を十分に解決することが難しくなっています。

重要なことは、ハコモノありきの整備ではなく、地域との対話や運営の視点を、計画・設計段階から整備・運営事業に取り入れることです。

このような背景があり、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会様(以下、日本PFI・PPP協会)とJTBコミュニケーションデザイン(以下、JCD)の共催で、「【第236回日本PFI・PPP協会セミナー】まちと共に生まれ変わった交流施設」と題したセミナーの開催に至りました。

2025年7月17日に開催されたセミナーでは、東京都中央区晴海地区でのまちづくりと晴海地域交流センター「はるみらい」を事例に、行政・設計者・運営者の目線から施設整備・運営事業において求められる「地域関与のプロセス」や「まちづくりとの連動」について深堀りしました。

今回は、セミナーの「地域の想いを受け継ぐコミュニケーションと施設管理運営のデザイン」パートに登壇したJCDエリアマネジメント第一事業局 局長の梅田が、セミナーで語った内容を振り返ります。

1 施設整備事業における行政主導から住民参加型の重要性

―7月に行われた「第236回日本PFI・PPP協会セミナー」では、「深い対話がもたらした本質的な価値と変化」について話していましたが、セミナーを開催した背景について教えてください。

梅田

私は長年、PPP(Public Private Partnership)・PFI(Private Finance Initiative)事業に携わってきましたが、近年は人口減少の影響もあり、ホールや運動施設といった単一機能の施設だけでは、持続的な運営が難しくなってきています。その結果、複数の機能を融合させた"複合型"の施設が増えていると感じます。このような施設では、多様なステークホルダーが関与するため、利害の調整や合意形成がより複雑になります。地域との対話が不十分なまま整備が進めば、完成後の運営に支障が出たり、地域との間に溝が生まれたりするリスクもあります。だからこそ、施設の計画段階から地域住民との深い対話を重ね、地域の人々にとって「自分たちの施設だ」と感じてもらえるプロセス設計が不可欠です。こうした課題意識のもと、今回、日本PFI・PPP協会様との共催でセミナーを実施することになりました。

セミナーには、晴海地区および「はるみらい」のプロジェクトを主導した中央区様、「はるみらい」設計者の株式会社類設計室様にもご登壇いただき、現場のリアルと実践知が交差する非常に意義深い時間となりました。

―セミナー開催会場となった「はるみらい」のある東京都中央区晴海地区の周辺には、高層マンションが多く建ち並んでいますね。

梅田

晴海地区はもともと高層マンションが建ち並ぶエリアでしたが、東京2020大会の選手村跡地を活用した大規模住宅開発「HARUMI FLAG」の整備が進むことで、約1.2万人の人口増の想定があり、新旧住民が融合する"新しいまち"をどのように育てていくのかが、大きなテーマとなっていました。晴海地区のように人口が急増する地域は全国的にも限られますが、工場跡地や遊休地の再開発による宅地化、マンション開発など、都市構造の転換は全国各地で進んでいます。その中で、「新たに流入する住民」と「既存の地域社会」がどのように関係を築くかは、中央区に限らず全国の自治体、デベロッパー、建設会社に共通する重要な課題です。

―そこへ「はるみらい」が新たな施設として作られたのですね。

梅田

2013年ごろから、地域の自治会長や晴海地区に関わる企業、そして行政の間では、東京2020大会の選手村跡地「HARUMI FLAG」の払い下げを受け、増加する新住民とともにどのような"まち"地域を形成すべきかが議論されてきました。JCDは2020年から4年間、中央区とともにこのまちづくりの議論に寄り添い、「晴海コミュニティ構想検討会議」の事務局を担ってきました。地域住民・企業の方々からの意見をどのように落とし込み、納得感のある計画を作っていくのかを事務局として整理し、一緒に考えていきました。その中でまちづくりの重要な要素の一つとして、「地域コミュニティの拠点として、はるみらいをどのような施設にしていきたいか」に焦点を当てることになりました。

2 地域住民・企業・行政によるフラットな対話で見えてきたもの

―「晴海コミュニティ構想検討会議」で、地域住民や企業からはどのような意見がありましたか?

梅田

まずはフラットに話す場づくりを行い、じっくり時間をかけてゴールをともに定めていきました。1年をかけて地域住民・企業・行政がそれぞれの立場を理解し、対話を重ねていく中で、地域住民・企業の方々から、「『まちびらき』をゴールとするのではなく、『コミュニティ形成』がゴールである」という意識が徐々に育っていったように感じています。他には「運営開始後も、運営者と意見交換の場が欲しい」「新たな試みが挑戦できる施設になって欲しい」等、積極的な関与をしていきたいという住民の想いも受け止めてきました。

―ゴールは『まちびらき』ではなく、地域の『コミュニティ形成』とのことですが、コミュニティがなかなか育ちにくいケースもあるかと思います。継続的にコミュニティを育てていくために、どのような工夫が必要なのでしょうか?

梅田

施設を「コミュニティが育ちやすい活動の場」とするためには、ハード・ソフト両面の工夫が必要です。「はるみらい」のハード面では、類設計室様が随所に工夫を凝らしています。セミナーでも話がありましたが、エントランスは明るく開放的に改修し来訪しやすさを高め、1階のオープンスペースは畳の小上がりを設けて自然と交流が生まれる空間となっています。また、制度面ではオープンスペースの利用を無料にし、運営面では、講座やワークショップを通じた住民同士の関係性づくりを積極的に進めています。

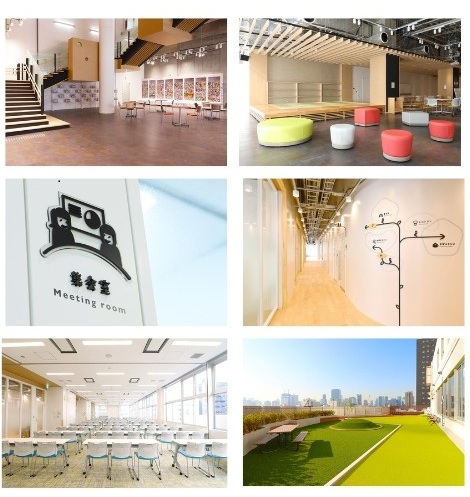

「はるみらい」施設内部

「はるみらい」施設内部

地域住民の方々が主体的に活動しやすくするために、「はるみ地域サポーター制度」も作りました。例えば趣味や特技を通して自己実現をしたい方が、料理や英語、読み聞かせなどのワークショップを開き、地域住民同士の交流の機会を増やしています。

―地域住民や企業の方々の関わり方に変化を感じたそうですが、そのきっかけとなったポイントはなんだったのでしょうか?

梅田

セミナーで紹介された設計時のエピソードですが、「はるみらい」はもともと温浴施設であり、その機能をなくすことへ様々なご意見はあったのですが、地域住民からの「未来のことを考えよう」の一言がきっかけとなり、前に進むことができたそうです。合意形成がしっかりできれば、その後は応援団となって『一緒に地域を良くしていこう』という意識が高まっていくことを実感したと設計者の方も話していました。

これは、事務局を務めた私たちにとっても共感できる部分でした。コミュニティ構想検討会議でも、回数を重ねるにつれ、まちが他人ごとから自分ごとになり、活発に意見が出るようになりました。ですが「自分ごと」から、「みんなごと」として捉えるには大きな壁があるとも感じていました。そんな時に役立ったのが、地域活動の可視化・グループ化です。それぞれの活動を活動規模と関わる人の観点から整理しなおし、資料に落とし込みました。実際に活動を見ながら議論していくことで「エリア全体で取り組んだ方が、効果が大きいよね」という機運を醸成していくことができました。

こうした合意形成の積み重ねこそが、現在の運営にも確実に受け継がれており、「はるみらい」が地域に根差した施設として機能している背景になっています。

3 地域住民の想いを受け継ぎ、持続的な発展につながる施設を

―セミナー開催中にも、「はるみらい」の館内にはベビーカーを押すお母さんから小学生、お仕事している方まで多世代が集まっていましたね。

梅田

2023年12月の「はるみらい」開業からまだ2年も経っていませんが、施設内では、小学生が遊び、高校生が勉強し、お母さん方が語らうといった日常風景がすっかり根づいています。「晴海コミュニティ構想検討会議」で育まれた"コミュニティ形成をゴールとする"という思想が、こうした人々の営みの中で確かなかたちになりつつあると実感しています。

―最後に、施設整備・運営事業を進めるにあたって、どのようなことを重視するべきだと思いますか?

梅田

JCDでは、全国各地で公共施設の運営や地域のプロデュースに携わっています。私たちが大切にしているのは、地域の課題をともに解決し、地域の魅力を引き出すことによって、施設を核とした持続的な地域の発展に貢献していくことです。

「建てたら終わりではなく、育て続ける。地域の声を受け止め、共に未来をつくる。」 そのプロセスこそが、私たちJCDが大切にする施設運営のあり方です。

多くの期待と想いを受けて整備される公共施設が、その機能を最大限に発揮するためには、計画段階から地域の方々と本質的な対話を重ねていくことが欠かせません。私たちは、官民の最適な共創を設計し、その先にある持続可能な地域の未来づくりを、地域の皆さまとともに担っていきたいと考えています。