2025/08/20

会場の固定化で学会運営はどう変わったか

─複数年にわたる同一会場開催の利点と浮かび上がった課題─

| 学会名 | 第30回日本緩和医療学会学術大会 |

|---|---|

| 会 期 | 2025年7月4日(金)~7月5日(土) |

| 会 場 | 福岡国際会議場、マリンメッセ福岡A館、マリンメッセ福岡B館 |

| 参加人数 | 6,900名 |

学術大会を複数年にわたり同一会場で開催するという新たな選択。その背景と成果、そして今後に向けた示唆を、日本緩和医療学会 事務局長・所 昭宏氏へのインタビューから探ります。

会場選定の潮流──個別から全体最適へ

近年、全国を巡回しながら開催されるのが一般的であった学会の学術集会・大会において、特定の会場に複数年固定して開催するという方式を採用する学会が現れ始めている。この運営形態の変化は、単なる会場選定の利便性にとどまらず、学会全体の運営方針や中長期的な戦略にも大きな影響を与えている。

従来、開催地の決定は大会長の裁量に委ねられるケースが一般的であった。しかし、参加者数の増加に伴い、一定以上の収容能力や運営体制が整った会場の選定が必要不可欠となり、結果として学会事務局による中長期的な視点からの会場選定が求められるようになっている。

固定開催の背景──拡大する学会規模への対応

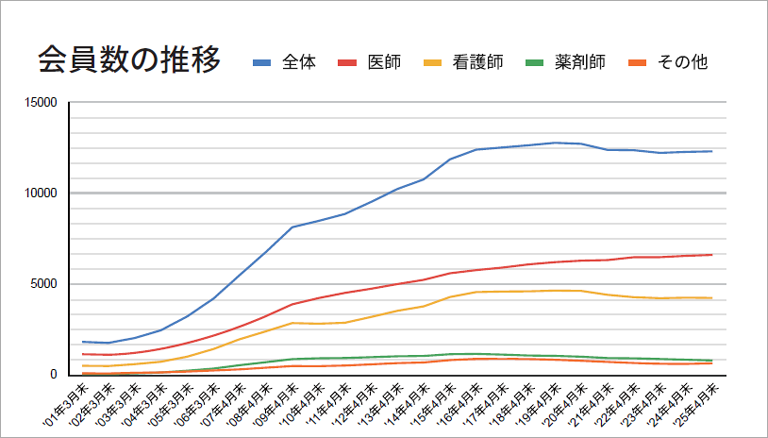

日本緩和医療学会では、2022年の第27回神戸大会を契機に、学会として複数年の会場固定開催を採用する方針へと舵を切った。会員数の増加とともに、学術大会の参加者も年々増加し、全国各地で開催するには適した会場の選定がますます困難になっていた。

所 氏は、「一万人規模の会員を抱える中で、7,000人〜8,000人が参加する大会を受け入れられる施設は限られてきている」と語る。加えて、「大会長が候補地を探すには、時間も労力もかかります。より効率的で安定的な運営体制を学会として築く必要がありました」と、会場の固定化を進めた理由を説明する。

学会事務局による一元的運営の効果

会場を固定化することで、学会事務局や大会長にとって準備業務の効率化が進んだ。会場の施設構成や動線を把握できていることで、年を追うごとに運営の質が高まり、ナレッジの蓄積も図れる。また、会場側との信頼関係が強まり、段階的な改善や連携強化にもつながる。

所氏は、「施設側も連続開催のメリットをご理解していただき、Wi-Fiの強化やレイアウトの改善など、我々の要望に柔軟に対応してくださるようになった」と語る。こうした協力関係は、複数年契約による財務的な見通しの安定にも寄与している。

固定開催地の選定基準──アクセス、機能、地域性

会場選定に際しては、アクセス性や施設機能の充実度、宿泊施設との距離、地元の理解や協力体制など、複数の要素を総合的に評価したという。今回の福岡国際会議場を選んだ際も、これらの観点から適合度が高く、加えて「福岡初開催」という地域的意義があると判断された。

「学会の内容だけでなく、街の雰囲気や観光資源も含めて学会そのものの“体験価値”にもつながります」と所氏は強調する。学術と文化、食の魅力が融合する開催地は、参加者の満足度向上にもつながる。

固定開催によって得られる地域連携と波及効果に期待

同一地域での複数年開催により、地元自治体や観光団体との連携が強まり、地域との信頼関係も深まっていくことが期待されている。「今回から福岡での固定開催が始まり、地元との新たな関係構築が進むことに大きな期待を寄せています」と所 氏は語る。

今後は、市民公開講座の継続的な実施や地元医療関係者との連携を通じて、学会の社会的意義や地域医療への波及効果がより明確になっていくことが見込まれている。

固定開催の課題──多様なニーズとの両立

一方で、同一会場での開催を続けることによる課題もある。「またこの会場か」というマンネリ感、あるいは他地域からの開催要望など、地域的公平性への配慮が必要である。

「地方の会員にとっては、自分の地域で開催されること自体が大きな意義を持つ。それが地域における緩和医療の啓発にもつながるから」と所 氏は説明する。そのため、学会としても地元開催に準ずるような普及啓発活動を福岡開催と連動して展開しているという。

現地開催の価値──“体験”としての学会参加

所氏は、学術大会の現地開催には「知識や情報の共有だけでなく、人と人が出会い、語り合うという体験価値がある」と語る。オンラインやオンデマンドでは得られない臨場感や偶発的な出会いが、参加者にとっての大きな学びとなる。

また、「会場の雰囲気や空気感は、現地でなければ伝わらない。特に若い医療従事者にとっては、現地での学会参加が刺激やモチベーションの源になる」と現地開催の意義を再認識している。

参加者に深い学びと刺激を与えます

対話の場から現地開催ならではの交流が広がります

今後への示唆──柔軟かつ戦略的な運営へ

会場の固定化は、学会運営の安定化と効率化を実現する一手段であるが、すべての学会にとっての最適解とは限らない。所氏は、「3年固定、3年ごとの見直しなど、学会の規模や目的に応じて多様な選択肢を持つことが重要」と述べる。

また、「目的はあくまで“よりよい学びと交流の場”を実現すること。固定開催はそのための一手段にすぎない」と語り、参加者、学会、地域の三者にとって価値ある場を構築する視点を持ち続ける必要があると締めくくった。

協力

- 特定非営利活動法人日本緩和医療学会 事務局長 所 昭宏 様

- 第30回日本緩和医療学会学術大会 会長 田村 恵子 様

- 一般財団法人福岡コンベンションセンター 様