2025/07/25

市民と学会をつなぐ“対話の場”

医療を身近にする市民公開講座の価値

公共空間での実践から見えた、市民とのつながり方と医療啓発の新たなかたち

| 学会名 | 第18回日本緩和医療薬学会年会 |

|---|---|

| 会 期 | 2025年6月20日(金)~22日(日) |

| 会 場 | 幕張メッセ 国際会議場 |

| 参加人数 | 2,400名 |

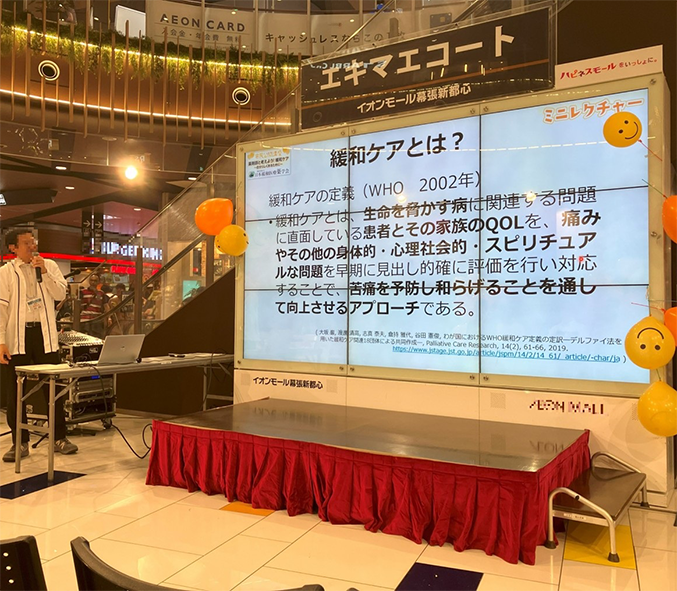

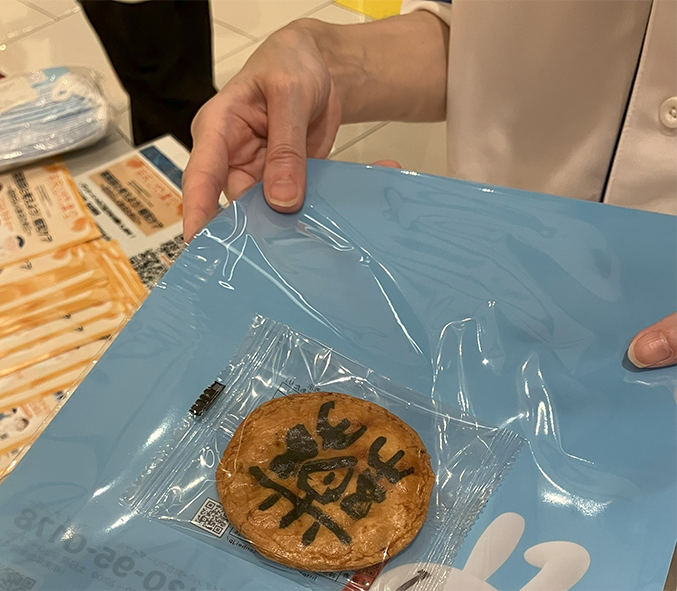

2025年6月22日、イオンモール幕張新都心の1階エキマエコートに、「薬」と書かれたユニフォームを着た薬剤師たちが立ち、市民と語り合う姿があった。

この日開催されたのは、第18回日本緩和医療薬学会年会による市民公開講座「薬剤師と考えよう!緩和ケア ~自分らしくあるために~」。

がん疼痛治療に必要不可欠な“医療用麻薬”に対する誤解を解き、緩和医療における薬剤師の役割を正しく伝えることを目的としたイベントだ。

緩和ケアを「自分ごと」に

── 公共空間で生まれた新たな医療啓発のかたち

責任者である年会長・伊東俊雅氏(東京女子医科大学附属足立医療センター薬剤部/がん包括診療部緩和ケア室 緩和医療暫定指導薬剤師)は、こう語る。

「市民の皆さんには、緩和医療に関わる薬剤師の姿が、まだ見えていないと感じた。それを変えたかった」

これまでの学会会場内での市民講座は、参加者数の面でも限界があった。

だからこそ今回は“公共空間”である商業施設という舞台を選び、医療が市民にとって“身近なもの”であることを伝えようとしたのだ。

「病院では聞けないことを、ここで話せた」

── 市民の声が示す“開かれた医療”の価値

当日の会場では、緩和ケアに関するミニレクチャーや、薬剤師との相談会、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を学べる「もしバナゲーム」、白衣やスクラブを着て記念撮影ができる体験型コーナーなど、多彩なプログラムが展開された。

ある来場者は、薬の相談ブースでこう話した。「普段の病院や薬局では、周りの人が気になって聞けないことが多い。今日は落ち着いて話を聞いてもらえて、安心できました」

また別の方は、「他院でも薬をもらっているが、飲み合わせが心配で誰にも相談できなかった。この場でようやく不安が解消された」と語った。

こうした声に共通していたのは、“医療との距離が縮まった”という実感だった。

日常の延長線上に生まれた、安心できる対話の場。その中で薬剤師たちは、ただ薬を説明する存在ではなく、生活に寄り添う「やさしい専門家」として認識されていた。

薬剤師のまなざしと気づき

──“一方通行でない”相談のかたち

「どんな質問が飛んでくるのかと緊張したが、皆さんの素直な疑問に触れ、多くの気づきを得ることができた。」

これは、当日ボランティアとして参加した薬剤師の言葉だ。

病院という環境では、患者とのコミュニケーションはどうしても“診療の枠”にとらわれがちだ。

しかし今回のような対話型イベントでは、薬剤師が“話す”だけでなく“聴く”立場になることで、双方向のやりとりが生まれた。

中でもACPをゲーム形式で学ぶ「もしバナゲーム」では、「もし人生の最期に何を大切にしたいか」を市民とともに考えるきっかけとなり、その過程で、薬剤師の専門性が“心のケア”にまでつながっていることが自然に伝わっていた。

学会内でも続いた“対話”

──薬剤師の在り方を再考する年会長企画シンポジウム

この市民公開講座と連動するかたちで、第18回日本緩和医療薬学会年会の学会場では年会長企画シンポジウム「患者さんとともに考える―緩和医療における薬物療法を極める薬剤師への期待―」 が開催された。

臨床医、精神科医、がん体験者らがそれぞれの視点から、「薬剤師はさらに何をすべきか」を主題に講演。薬の適正使用だけにとどまらず、患者の意思決定を支え、不安に寄り添う姿勢や覚悟について深い議論が交わされた。

「薬剤師が何をしてくれるのか分からない」という声が未だにある現実を前に、専門職としてどう信頼を築くべきか。シンポジウムは、市民と医療のあいだにある“見えにくさ”を共有し、それを乗り越えるための“対話”の必要性を改めて示す場となった。

医療啓発を見つめ直す場として──市民公開講座が示したこれからの姿

この市民公開講座は、COVID-19の影響により一時的に中断していた啓発活動を、あらためて見つめ直し、これからの形を考えるきっかけとなった。かつて「オレンジバルーンフェスタ」などを通じて行われてきた市民啓発の取り組みは、感染症の影響により足を止めていたが、再び対話の重要性を認識する場となった。

伊東氏は語る。

「啓発の場は、ただの情報提供ではありません。市民と同じ目線で対話することで、専門職としての役割も見つめ直すことができるのです」

今回の市民公開講座と学会シンポジウムの両方に共通するのは、“薬剤師と市民の間にある距離”を埋めるための実践であり、そのために必要な姿勢にほかならない。

今後も機会があれば地域と連携しながら、公共空間での講座を継続していく方針だという。

学会と地域、薬剤師と市民、専門知と日常。これらをつなぐ“対話の場”としての市民公開講座は、今後の医療啓発のあり方を示す好例となった。

協力

- 「第18回日本緩和医療薬学会年会」

年会長 伊東 俊雅 様

(東京女子医科大学附属足立医療センター薬剤部/がん包括診療部緩和ケア室 緩和医療暫定指導薬剤師) - イオンモール幕張新都心(イオンリテール株式会社) 様

- 幕張メッセ 様